![]()

Documentation:

Katsunori TAKANE- Association nationale des fabricants de matériel de

budô.

http://windows.gr.jp/kendougu/

Katsunori

TAKANE fait partie de la poignée

d'artisans d'art subsistant au Japon. Avec deux autres professionnels, il était

délégué à la maintenance du matériel de l'équipe

du Japon aux derniers championnats du monde. Il est pratiquant de Kendo 6è

dan.

Traduction de Georges Bresset, 09/2002.

Nous abordons dans ces 3 articles, l'observation de pièces du masque de Kendo.

Le nom décrit l'objet: hi.uchi

Connaissez-vous

le mot hi-uchi ?

Anciennement, les épouses de pompiers ou de yakuza (1)

ne manquaient pas de choquer deux pierres entr'elles pour en faire jaillir des

étincelles censées protéger leurs maris partant pour une

intervention. C'est bien de cet hi.uchi dont il est question (2).

C'est ce hi.uchi qui rassure le mari (patron, maître) superstitieux qui

prie pour que rien de facheux ne lui arrive.

C'est le nom donné à deux parties jumelles de l'armure de kendo.

Messieurs les kendoka, ne trouvez-vous pas ceci intéressant ? Il s'agit

d'une résurgence culturelle japonaise.

|

|

| hi.uchi installés dans les parties hautes et bases du MEN de monsieur Hiroki MIMAI. | |

Ainsi, dans l'intérieur du MEN, ce sont les pièces qui emboîtent

le menton et le front au-dessus et au-dessous de la face.

Concernant la désignation des diverses pièces, beaucoup sont universellement

utilisées, mais à l'étranger des dénominations très

répandues sont actuellement inventées de toute pièce, négligeant

les termes appropriés, parmi lesquels on trouve "manju"

(3) ou "gyôza" (4) qui n'ont rien à voir

avec leur sens habituel (5).

Insdiscutablement, ces pièces ont la forme du gyôza;

mais est-il vraiment adapté de leur donner ce nom ? De même que

pour manju, le rembourrage de ouate serait la farce de haricots contenue dans

ce gâteau ?

Dans le MEN, ce sont les pièces les plus importantes; elles permetttent

de le verrouiller sur le crâne et la face.

On met le masque en positionnant d'abord le menton; mais on peut aussi disposer

le hi.uchi du front pour ajuster ensuite celui du bas, ce qui demande de forcer.

C'est pour cela que même le matériel ordinaire comporte un renforcement

de cuir au hi.uchi inférieur.

Le MEN de Monsieur MIMAI, lequel a bien réalisé l'importance du

hi.uchi, comporte deux épaisseurs de tissu au menton qui protègent

cette partie très sollicitée, et également un soutien de

cuir, invisible sur la photo (car sur la partie avant) qui lui confère

cette grande résistance.

|

Déjà

dans ce

MEN de l'an 2 de Ansei (1855) les hi.uchi existent et jouent parfaitement leur rôle |

Le mot hi.uchi

n'apparaît pas seulement dans le milieu professionnel du matériel

Budô. Il est quotidiennement utilisé par ceux qui ont une activité

manuelle que sont les artisans japonais, dans des domaines comme la charpente,

les cloisons mobiles, le marouflage, la confection vestimentaire traditionnelle.

Son sens, sa maniabilité, son importance, font que c'est un mot qui peut

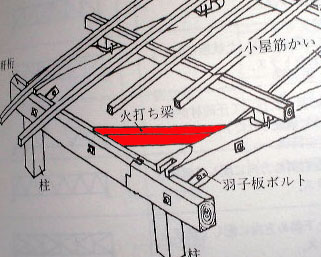

être tout de suite compris. Bâti de bois triangulaire utilisé

pour renforcer la charpente, montage triangulaire à l'intérieur

des cloisons mobiles pour éviter le gauchissement, pointe de tissu de

renfort des basques du haori (surcot) dans le camp militaire, triangle de tissu

de renfort à la base des ouvertures latérales du Hakama: toutes

ces pièces sont des hi.uchi.

Vous qui êtes chargés de la fabrication des matériels chez

les nombreux fabricants, veuillez considérer cet exposé comme

sérieux.

Lecteurs, vous pouvez à présent intégrer et expliquer ce

mot dans votre enseignement.

|

Exemple

de hi.uchi :

|

|

|

|

|

... Dans le domaine de la charpente,

ce surcot est un haori. |

...

pièce rouge à l'arrière dans

l'intérieur d'un vêtement. |

(1): jadis le yakuza participait à la vie sociale positivement: maintient

de l'ordre (!!!), aide à des travaux de quartier privés ou publics,

etc .

(2): Hi.uchi: littéralement, "feu-coup". Ou l'instrument lui-même

(pierres, briquet, allumette, …)

(3): boulette de pain farcie de haricots sucrés en pâte

(4) sorte de ravioli farci de viande et de légumes, fortement assaisonné

d'ail! (succulent)

(5): leur rapport avec les hi.uchi ne s'établit que par leur forme: gyoza,

"en croissant", manju "en boulette".

Une articulation délicate : le gorgerin (1) (Ago).

"Gorgerin"

: mot explicite qui situe avec concision la fonction et la vertu de cette pièce.

Dans le MEN, ce qui attire en premier lieu le regard est cette zone du menton

qui exige d'être suffisamment solide pour protéger la gorge des

tsuki du shinai.

|

|

La pièce de cuir brut qui joint le Men-gane (la grille

du Men) au gorgerin, relie également la naissance des "ailes"

du Men-buton où se forme le point d'embranchement d'où

partent le Men-buton qui protège la tête de l'épaule

(acromion), et la partie de ce même Men-buton qui abrite

le crâne; puis la longueur du gorgerin et celle du Men-buton étant

fonction du gabarit de l'individu, leur ajustement exige une grande solidité

répondant à d'énormes tensions.

Ce point joue le rôle majeur du rivet d'un éventail.

Quant aux cinq

galons sous la partie brodée (Moyo), ils se plient selon une forme concave

au gré de la pratique en accompagnant les mouvements de la face au cours

du Keiko et du Shiai. Ce système d'articulation a pour idée d'éviter

le blocage au contact du Mune (partie supérieure du DO). Sur cette faible

surface est matérialisé le motif qui reflète le goût

du Kendoka qui l'arbore; elle s'assortit au Do-mune. C'est justement

à ces endroits que s'exprime la synthèse du sens artistique de

l'artisan et de savoir faire technique.

Considérez cela comme le mariage de la technique et de l'art.

(1): que nous nommons communément tsuki (du verbe tsuku: piquer, percer)

Le caractère GI (1) de Asagi (2) suggère-t-il la couleur du poireau?

Je crois que c'est

au cours d'une conversation que j'ai eue un jour avec le patron d'un de matériel

budô que ce mot m'est apparu.

Pour tracer le asagi de notre milieu professionnel, nous utilisons

les caractères ASA et GI pour désigner une catégorie de

couleurs dont la teinte du Gi n'est pas jaune pâle mais bleu pâle.

|

Caractère ASA |

|

Caractère GI |

Le asagi (ici:

jaune pâle) n'est pas une erreur, mais pour ne pas tomber dans le piège,

nous n'utilisons pas ce caractère (jaune) dans la profession.

Je pense que c'est pour faire la différence d'appellation entre l'une

des couleurs de fils bleus pâle du Shokkô (5) qui sert à

broder le gorgerin et le Mune, et la teinte bleu clair également de l'envers

du Kendogi tissés sur deux épaisseurs.

Nous, fabricants de matériel de Kendo avons reconnu pour fondamentale

cette teinte, et l'utilisons pour telle.

|

La couleur indigo désigne ordinairement un bleu sombre (nuit, marine);

on dit aussi kachi.iro (6) : présage de victoire. Il paraît également

que c'était devenu la couleur préférée des Bushi.

Le dégradé de bleu des fils utilisés, du clair au sombre,

s'établit ainsi: asagi (bleu pâle/clair), Shinbashi-iro (7), nanko

(8), gunsho (bleu outremer), nôkon (bleu foncé/nuit/marine).

Par ailleurs, dans la catégorie des rouges soutenus, des dénominations comme: kodo (limon fin/terre de sienne), kinsa (thé d'or), enji (rouge foncé), cha (dans les temps très anciens utilisé pour rouge et rouge vigne), sont largement utilisées dans la diversité des spécialités du matériel budô (photos: Kendo Nihon revue)

NDT: ce dernier texte est documentaire. D'un intérêt très

limité, je l'ai traduit comme faisant suite au texte sur le gorgerin.

(1): prononcer

Gui

(2): bleu pâle ou jaune pâle selon le second kanji employé

(3): Asa: peu profond, léger, superficiel

(4): poireau

(5): voir article précédent

(6): deux graphies existantes pour tracer Kachi

(7): pont sur la rivière

(8): lecture à confirmer